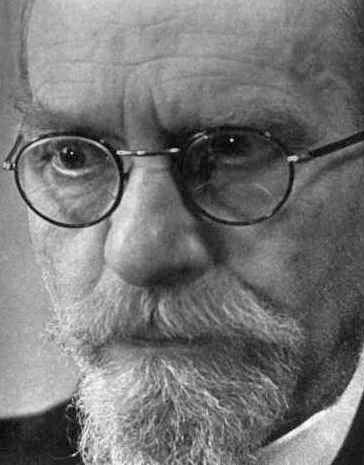

Jean-Paul Sartre en 1939 (photo. Gisèle Freund)

une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl :

l’intentionnalité

Jean-Paul Sartre, 1939

«Il la mangeait des yeux». Cette phrase et beaucoup d’autres signes marquent assez l’illusion commune au réalisme et à l’idéalisme, selon laquelle connaître, c’est manger. La philosophie française, après cent ans d’académisme, en est encore là. Nous avons tous lu Brunschvicg, Lalande et Meyerson, nous avons tous cru que l’Esprit-Araignée attirait les choses dans sa toile, les couvrait d’une bave blanche et lentement les déglutissait, les réduisait à sa propre substance. Qu’est-ce qu’une table, un rocher, une maison ? Un certain assemblage de «contenus de conscience», un ordre de ces contenus.

Ô philosophie alimentaire ! Rien ne semblait pourtant plus évident : la table n’est-elle pas le contenu actuel de ma perception, ma perception n’est-elle pas l’état présent de ma conscience ? Nutrition, assimilation. Assimilation, disait M. Lalande, des choses aux idées, des idées entre elles et des esprits entre eux. Les puissantes arêtes du monde étaient rongées par ces diligentes diastases (1) : assimilation, unification, identification. En vain, les plus simples et les plus rudes parmi nous, cherchaient-ils quelque chose de solide, quelque chose, enfin, qui ne fût pas l’esprit ; ils ne rencontraient partout qu’un brouillard mou et si distingué : eux-mêmes.

Contre la philosophe digestive de l’empiriocriticisme, du néo-kantisme, contre tout «psychologisme», Husserl ne se lasse pas d’affirmer qu’on ne peut pas dissoudre les choses dans la conscience. Vous voyez cet arbre-ci, soit. Mais vous le voyez à l’endroit même où il est : au bord de la route, au milieu de la poussière, seul et tordu sous la chaleur, à vingt lieues de la côte méditerranéenne. Il ne saurait entrer dans votre conscience, car il n’est pas de même nature qu’elle.

Vous croyez ici reconnaître Bergson et le premier chapitre de Matière et Mémoire. Mais Husserl n’est point réaliste : cet arbre sur son bout de terre craquelé, il n’en fait pas un absolu qui entrerait, par après, en communication avec nous. La conscience et le monde sont donnés d’un même coup : extérieur par essence à la conscience, le monde est, par essence, relatif à elle.

C’est que Husserl voit dans la conscience un fait irréductible qu’aucune image physique ne peut rendre. Sauf, peut-être, l’image rapide et obscure de l’éclatement. Connaître, c’est «s’éclater vers», s’arracher à la moite intimité gastrique pour filer, là-bas, par-delà soi, vers ce qui n’est pas soi, là-bas, près de l’arbre et cependant hors de lui, car il m’échappe et me repousse et je ne peux pas plus me perdre en lui qu’il ne peut se diluer en moi : hors de lui, hors de moi.

Est-ce que vous ne reconnaissez pas dans cette description vos exigences et vos pressentiments ? Vous saviez bien que l’arbre n’était pas vous, que vous ne pouviez pas le faire entrer dans vos estomacs sombres et que la connaissance ne pouvait pas, sans malhonnêteté, se comparer à la possession.

Du même coup, la conscience s’est purifiée, elle est claire, comme un grand vent, il n’y a plus rien en elle, sauf un mouvement pour se fuir, un glissement hors de soi ; si, par impossible, vous entriez «dans» une conscience, vous seriez saisi par un tourbillon et rejeté au-dehors, près de l’arbre, en pleine poussière, car la conscience n’a pas de «dedans» ; elle n’est rien que le dehors d’elle-même et c’est cette fuite absolue, ce refus d’être substance qui la constituent comme une conscience.

Imaginez à présent une suite liée d’éclatements qui nous arrachent à nous-mêmes, qui ne laissent même pas à un «nous-mêmes» le loisir de se former derrière eux, mais qui nous jettent au contraire au-delà d’eux, dans la poussière sèche du monde, sur la terre rude, parmi les choses ; imaginez que nous sommes ainsi rejetés, délaissés par notre nature même dans un monde indifférent, hostile et rétif ; vous aurez saisi le sens profond de la découverte que Husserl exprime dans cette fameuse phrase : «Toute conscience est conscience de quelque chose».

Il n’en faut pas plus pour mettre un terme à la philosophie douillette de l’immanence, où tout se fait par compromis, échanges protoplasmiques, par une tiède chimie cellulaire. La philosophie de la transcendance nous jette sur la grand-route, au milieu des menaces, sous une aveuglante lumière.

Être, dit Heidegger, c’est être-dans-le-monde. Comprenez cet «être-dans» au sens de mouvement. Être, c’est s'éclater dans le monde, c’est partir d’un néant de monde et de conscience pour soudain s’éclater-conscience-dans-le-monde. Que la conscience essaye de se reprendre, de coïncider enfin avec elle-même, tout au chaud, volets clos, elle s’anéantit. Cette nécessité pour la conscience d’exister comme conscience d’autre chose que soi, Husserl la nomme «intentionnalité».

J’ai parlé d’abord de la connaissance pour me faire mieux entendre : la philosophie française, qui nous a formés, ne connaît plus guère que l’épistémologie. Mais, pour Husserl et les phénoménologues, la conscience que nous prenons des choses ne se limite point à leur connaissance.

La connaissance ou pure «représentation» n’est qu’une des formes possibles de ma conscience «de» cet arbre ; je puis aussi l’aimer, le craindre, le haïr, et ce dépassement de la conscience par elle-même, qu’on nomme «intentionnalité», se retrouve dans la crainte, la haine et l’amour. Haïr autrui, c’est une manière encore de s’éclater vers lui, c’est se trouver soudain en face d’un étranger dont on vit, dont on souffre d’abord la qualité objective de «haïssable». Voilà que, tout d’un coup, ces fameuses réactions «subjectives», haine, amour, crainte, sympathie, qui flottaient dans la saumure malodorante de l’Esprit, s’en arrachent ; elles ne sont que des manières de découvrir le monde.

Ce sont les choses qui se dévoilent soudain à nous comme haïssables, sympathiques, horribles, aimables. C’est une propriété de ce masque japonais que d’être terrible, une inépuisable, irréductible propriété qui constitue sa nature même, - et non la somme de nos réactions subjectives à un morceau de bois sculpté.

Husserl a réinstallé l’horreur et le charme dans les choses. Il nous a restitué le monde des artistes et des prophètes : effrayant, hostile, dangereux, avec des havres de grâce et d’amour. Il a fait la place nette pour un nouveau traité des passions qui s’inspirerait de cette vérité si simple et si profondément méconnue par nos raffinés : si nous aimons une femme, c’est parce qu’elle est aimable. Nous voilà délivrés de Proust. Délivrés en même temps de «vie intérieure» ; en vain chercherions-nous, comme Amiel, comme une enfant qui s’embrasse l’épaule, les caresses, les dorlotements de notre intimité, puisque finalement tout est dehors, tout, jusqu’à nous-mêmes : dehors, dans le monde, parmi les autres. Ce n’est pas dans je ne sais quelle retraite que nous nous découvrirons : c’est sur la route, dans la ville, au milieu de la foule, chose parmi les choses, homme parmi les hommes.

Jean-Paul Sartre, La Nouvelle Revue Française, janvier 1939

in, Sartre, Situations philosophiques, Tel-Gallimard, 1990, p. 9-12.

1 – Diastase : ici, ferment, germination.

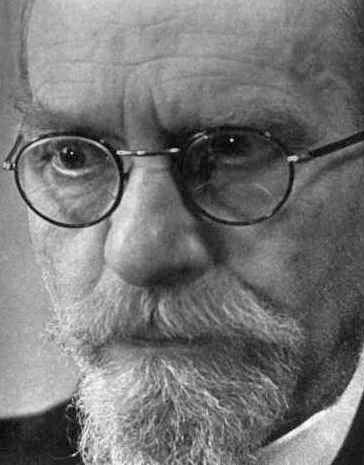

Husserl (1859-1938)

________________

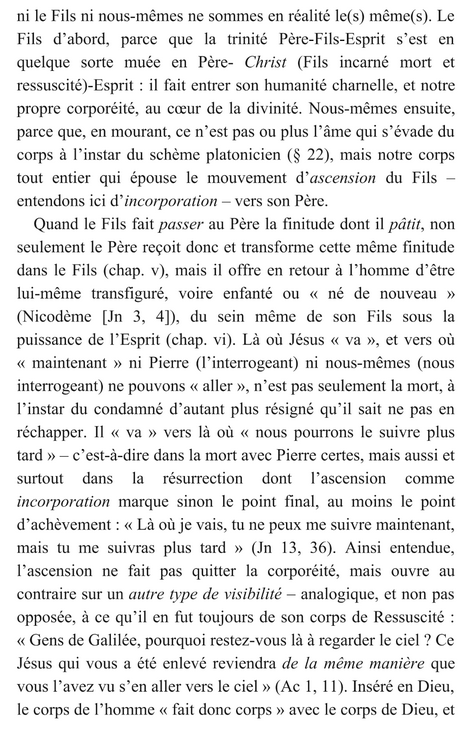

Dans ce texte, Sartre défend les idées de Husserl contre la philosophie universitaire française, contre le «psychologisme» : on ne peut pas dissoudre les choses dans la conscience, la conscience pas pas de «dedans», la conscience n'est qu'un mouvement : Toute conscience est conscience de quelque chose» (Husserl).

Les prétendues réactions «subjectives», haine, amour, crainte, sympathie, qu'on situait dans l’Esprit, n'y sont pas. «Ce sont les choses qui se dévoilent soudain à nous comme haïssables, sympathiques, horribles, aimables. C’est une propriété de ce masque japonais que d’être terrible, une inépuisable, irréductible propriété qui constitue sa nature même, - et non la somme de nos réactions subjectives à un morceau de bois sculpté».

________________

- une évocation critique de ce passage de Sartre par Emmanuel Falque, professeur de philosophie et doyen de la Faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, dans ces extraits de son livre Triduum philosophique (2015).

Emmanuel Falque

- retour à l'accueil

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F9%2F3%2F93349.jpg)