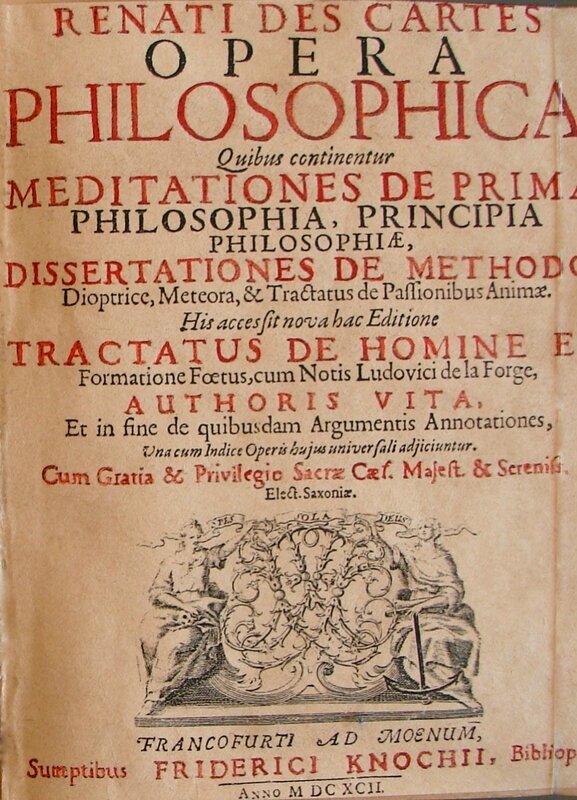

l'épistémologie de Descartes

par Antoinette Virieux-Reymond (1986)

Tant de travaux bien faits et intéressants ont été consacrés à Descartes que nous ne visons ici qu’à rappeler un ou deux points.

Dans la pensée cartésienne, l’épistémologie ne se détache pas de la métaphysique. Dans la mesure où toutes les sciences consistent dans une connaissance par l’esprit (1), il y a une seule science qui se construit grâce à deux opérations mentales : l’intuition ou le fait de voir l’être ou la proposition cherchés sans intermédiaire, être ou proposition que nous ne pouvons expliquer d’une manière plus simple (Descartes dit «immédiate») ; la déduction ou inférence (illatio) qui est le passage d’un terme à l’autre sans interruption.

Mais cette déduction doit s’opérer suivant la méthode exposée dans le Discours de la Méthode. Les règles de cette méthode présentes à l’esprit de tout lecteur francophone (2), suivent l’ordre des raisons et non des matières : dans cette recherche, l’algèbre est la clé de toutes les sciences. Les Anciens Grecs avaient inventé une sorte d’algèbre géométrique résolvant les problèmes numériques par voie graphique (3) ; seulement lorsque les nombres deviennent très grands, les dessins deviennent trop compliqués et l’entendement ne peut plus suivre ; Diophante avait inauguré la tradition de l’algèbre calculante. Descartes veut donc les unir dans une méthode qui conservera les avantages des deux méthodes : que ce soit sous forme spatiale ou sous forme numérique, les mathématiques étudient des rapports.

Par ailleurs, Descartes généralise la notion de dimension : non seulement la longueur, la largeur et la profondeur sont des dimensions mais en outre la pesanteur est la dimension suivant laquelle les choses sont pesées ; la vitesse est la dimension du mouvement, et ainsi de suite pour un grand nombre de dimensions semblables. Tout mode de division en parties égales, qu’il soit effectif ou intellectuel, constitue une dimension suivant laquelle se fait la numération.

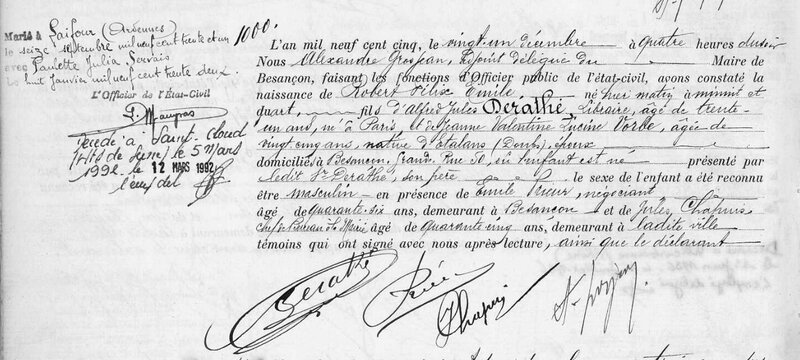

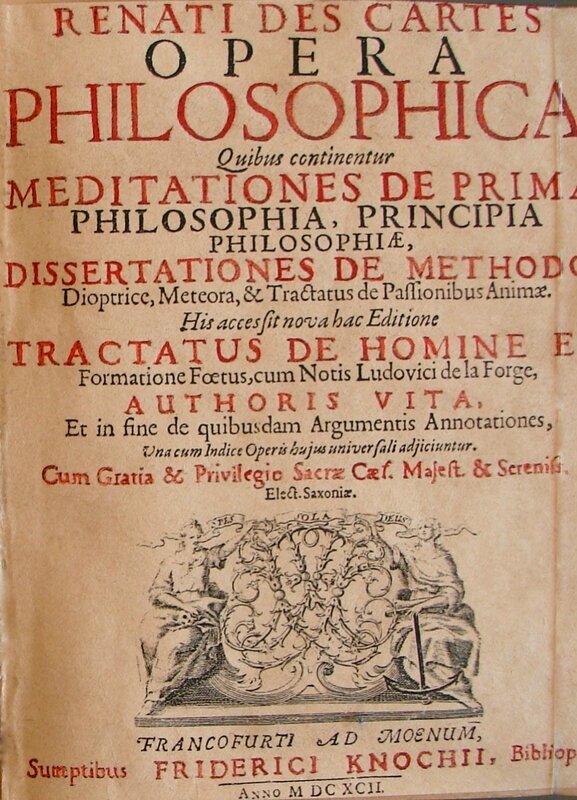

Descartes, 1596-1650

Dans les Étapes de la philosophie mathématique, Léon Brunschvicg cite ce passage : «Autant de dimensions dans un problème, autant d’éléments quantitatifs dont le mesure peut être naturellement indiquée par une représentation spatiale.» (4) Cette généralisation de la notion de dimension permettra à Descartes de recourir à la géométrie analytique pour traduire les variations des phénomènes les plus complexes.

La pensée cartésienne forme une philosophie-bloc où métaphysique et épistémologie ne font qu’un et rayonnent autour du cogito (5) : «L’effort du cartésianisme, écrit Martial Gueroult, s’engage donc, dès le début, vers la constitution d’un système total du savoir certain, à la fois métaphysique et scientifique, système fondamentalement différent du système aristotélicien, puisque entièrement immanent à la certitude mathématique enveloppée dans l’intellect clair et distinct, mais non moins total et plus strict encore dans son exigence de rigueur absolue.

Cette totalité de système n’est nullement celle d’une encyclopédie des connaissances matériellement acquises, mais l’unité fondamentale des principes premiers d’où découlent toutes les connaissances certaines possibles.» (6)

Pour Descartes, comme pour les stoïciens, la saisie du jugement se fait dans l’instant : pour le Portique (a), à l’instant T, je sais que ma pensée coïncide vraiment avec son objet ; chez Descartes le critère d’évidence du cogito se saisit aussi dans l’instant. Cependant, pour qu’il y ait science, il faut qu’il y ait permanence de ces vérités saisies instantanément : comme l’hypothèse du Malin Génie (b) a pu être heureusement écartée et que Dieu est bon, il nous garantira la permanence des vérités éternelles des mathématiques, la science devient donc possible.

De même l’immutabilité divine est nécessaire en mécanique car Dieu garde constantes les quantités de mouvement et de repos qu’il a créées. Les principes de la philosophie affirment la loi de conservation de l’état où se trouve le corps (le mouvement et le repos sont tous deux des états, des manières d’être des corps) : s’il est mû il tendra à conserver son mouvement et s’il est en repos, il a tendance à y rester. Par ailleurs, le repos est considéré comme un état de mouvement zéro, mais comme possédant aussi une certaine quantité de repos qui résiste à la mise en mouvement du corps. La deuxième loi note qu’en chaque point de sa trajectoire, le mobile a tendance à quitter, tangentiellement, selon une ligne droite, sa trajectoire lorsque celle-ci est curviligne. Quant à la troisième loi sur les chocs entre les corps, elle a été déclarée fausse mais aussi instructif que soit le cheminement de la pensée de Descartes, même quand il se trompe, cela nous entraînerait trop loin de la suivre.

Aussi certaine que soit la science construite selon la mathesis universelle, elle ne permet d’atteindre le fait singulier que d’une manière approchée : Descartes dit lui-même qu’en fait il n’y a jamais d’objet tout à fait conforme à ceux idéalement représentés dans les équations mais cette approximation est amplement suffisante si nous avons à agir sur ces objets (7).

Le recours à l’expérimentation est recommandé par Descartes (qui fut un très bon expérimentateur) à une double fin : 1) pour savoir quels sont ceux des possibles qui ont été réalisés par Dieu : 2) pour remonter, à partir des effets constatés grâce aux expériences faites, jusqu’aux causes supposées qui ont produit ces effets (8).

On a vu, que dans la mécanique cartésienne, le recours à l’instant joue un rôle primordial puisqu’à chaque instant, l’on fait coïncider matière, espace et temps.

Nous avons déjà signalé une ressemblance entre Descartes et les stoïciens ; il y en a une autre que nous allons indiquer : l’entendement est dirigé par une exigence de clarté et d’évidence interne dans les deux systèmes. Dans les deux systèmes, il y a saisie immédiate des jugements vrais mais il n’y a de science que par la concaténation continue de ces jugements, enchaînement dont la vérité est garantie, chez les stoïciens, par le fait que la raison humaine n’est rien d’autre qu’une partie de l’esprit divin, plongée dans le corps humain (Sénèque ép. 66,12) ; chez Descartes, elle est garantie par la bonté et l’immutabilité divines ; pour les deux systèmes, l’erreur s’introduit lorsque l’âme donne son assentiment avec trop de précipitation.

Pour les stoïciens, le Cosmos est en perpétuel mouvement et ce mouvement est toujours un acte et jamais un passage à l’acte comme chez Aristote ; de même, chez Descartes, à chaque instant, le mouvement est pleinement un acte (l’acte désignant l’état atteint par un être qui a achevé sa croissance). Y a-t-il simple coïncidence ou influence grâce à Suarez [1548-1617] dont l’étude faisait partie du programme enseigné à La Flèche lorsque Descartes y était élève ? (9).

Quoi qu’il en soit de la filiation possible de l’épistémologie cartésienne à l’égard de celle du Portique, elle n’en reste pas moins d’une grande originalité. René Dugas [1897-1957] analyse nettement les raisons de son succès : l’intérêt de l’œuvre de Descartes «réside tout entier dans l’édification d’un système complet destiné à se substituer intégralement à la doctrine de l’École, système dont toutes les qualités et formes substantielles seront bannies, et cela au profit d’un mécanisme universel qui ne veut connaître que trois concepts : l’étendue, paradoxalement identifiée à la substance, la figure et le mouvement.

C’est donc dans cette réduction du nombre de concepts que le système de Descartes trouve à la fois son originalité profonde, sa justification, sa véritable utilité. Si cette haute leçon a fait école, c’est qu’elle venait offrir la possibilité d’une explication mécanique de tous les phénomènes du monde sensible et constituait un levier extrêmement puissant de la recherche scientifique» (10). Descartes renouait ainsi avec le rêve de géométrisation du réel de Platon, mais grâce à sa mise au point de l’algèbre, outil d’une réelle universalité et grâce à la généralisation de la notion de dimension, réellement tous les phénomènes, même ceux qui étaient mouvants, pouvaient prendre place dans l’édifice scientifique aussi bien que les réalités statiques.

Antoinette Virieux-Reymond,

Les grandes étapes de l'épistémologie jusqu'à Kant,

éd. Patiño, Genève, 1986, p. 83-89.

1 - Cf. Regulae ad directionem ingenii Regula I (éd. Adam et Tannery).

2 - Léon Meynard a donné une édition du Discours de la méthode extrêmement utile aux débutants en philosophie (Paris, éd. Foucher, 1953).

3 - Cf. notre Introduction à l’épistémologie, p. 15.

4 - Léon Brunschvicg (1869-1944), Les Étapes de la philosophie mathématique, p. 111 (Paris, Alcan, 1912). [Dans le livre, il y a une erreur : l’auteur parle des Étapes de la pensée mathématique… j'ai corrigé]

5 - Sur l’interprétation du cogito comme vérification d’une hypothèse métaphysique, cf. Arnold Reymond, Philosophie spiritualiste, I, p. 39 et suiv. (Paris, Vrin ; Lausanne Rouge, 1942). Sur Descartes épistémologue, outre les ouvrages cités, cf. André Lalande, Les théories de l’induction… en particulier p. 90 (Paris, Boivin, 1929).

6 – Martial Gueroult, Descartes selon l’ordre des raisons, p. 18 (Paris, Aubier, 1958).

7 - Cf. lettre 207 : «Car de dire qu’on ne doit pas supposer que la balle n’ait ni pesanteur ni figure, etc., c’est montrer qu’on ne sait pas ce que c’est que science»… Ainsi donc le fait scientifique est construit, idéalisé.

8 - Cf. Gaston Milhaud (1858-1918), Descartes savant, passim (Paris, Alcan, 1921). Élie Denissoff (1893-1971) a consacré un ouvrage important à montrer en Descartes le premier théoricien de la physique mathématique (Paris-Louvain, 1970). Dans le deuxième essai, l’auteur vise à prouver, par l’analyse du Discours de la méthode qu’en fait sa physique était inductive et sa méthode positive (postface).

9 - Sur l’influence stoïcienne sur Suarez, cf. Eleuterio Elorduy (1896-1990), La lógica del Estoica (Revista filosofia III, n° 8 et 9, Madrid, 1944). Sur le fait que la doctrine suarezienne était enseignée et commentée à La Flèche, cf. Étienne Gilson, Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien, p. 30 (Paris, Vrin, 1930).

10 - René Dugas, La mécanique au XVIIe siècle (Des antécédents scolastiques à la pensée classique), p. 200 (Neufchâtel, Griffon, 1954).

11 - Cf. Pierre Gassendi, Dissertations en forme de paradoxes contre les Aristotéliciens (éditées, traduites du latin et annotées par Bernard Rochot [1900-1971], Paris, Vrin, 1959).

- Les notes ci-dessus sont de l'auteur mais quelques précisions ou corrections ont été apportées. Les deux notules ci-dessous ont également été ajoutées.

a - Le Portique est l’école fondée à Athènes par Zénon de Cition, entre 304 et 301 av. notre ère, dont est issu le stoïcisme.

b - Pour Descartes, le Malin Génie - qui me pousserait à percevoir une réalité inexistante - est une hypothèse de pensée conçue comme une étape dans l’usage du doute avant de parvenir à la certitude de mon existence (cogito).

Les étapes de la philosophie mathématique,

Léon Brunschvicg, 1912

Léon Brunschvicg, 1869-1944

- retour à l'accueil

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F9%2F3%2F93349.jpg)