les deux dénaturations de l'homme, selon Rousseau (Yves Vargas, 1992)

les deux dénaturations

de l'homme selon Rousseau

Yves Vargas, 1992

Les questions que Rousseau se pose ne sont pas – pour l’époque – très originales. Il se demande pourquoi l’humanité en est arrivée là. Partout les hommes sont malheureux et soumis à des tyrannies, partout l’injustice et l’inégalité triomphent.

Par ses réponses, il se démarque de son siècle. Son siècle rend responsables les abus de toutes sortes abus du clergé qui obscurcit les esprits, abus du pouvoir qui censure et opprime. Rousseau considère que ces abus ne sont que les conséquences inévitables d’un mal plus profond : la perte de la nature humaine.

L’homme a perdu d’abord – et c’est normal – la nature, il n’est pas un animal errant innocemment dans la forêt, cueillant ses fruits au hasard des branches. Mais il a perdu – et c’est très grave – sa nature.

Il n’est plus humain, il n’a pas su rester humain. La première dénaturation (perte de la nature) l’a fait homme, la deuxième (perte de sa nature) l’a fait semblant d’homme, esclave de ses vices, heureux de ses misères, chérissant ses chaînes et baisant la main qui le frappe. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir au début : revenir à la nature d’où est sorti l’homme dans sa nature. L’homme dans sa nature, c’est l’angle de perspective de Rousseau, c’est l’étalon qui sert de mesure pour l’homme que nous avons sous les yeux.

Utiliser un quelconque étalon suppose, pour le moins, qu’on l’ait sous la main : dire que ces fruits ne pèsent pas un kilo implique qu’on puisse exhiber un poids d’un kilo auquel on les comparera. Dire que l’homme réel n’est pas l’homme vrai, qu’il ne fait pas le poids, suppose qu’on puisse montrer l’homme vrai dans toute sa nature afin d’établir la comparaison.

Or, cet homme vrai, il n’existe pas et il est irrémédiablement perdu : non pas recouvert, occulté, mais détruit, dissous, déstructuré : «Semblable à la statue de Glaucus que le temps, la mer et les orages avaient tellement défigurée qu’elle ressemblait moins à un Dieu qu’à une bête féroce, l’âme humaine… a… changé d’apparence au point d’être presque méconnaissable» (1) [1].

Perte absolue : l’âme est atteinte en profondeur, dans son intimité, et la raison elle-même participe à cette perte. Contre la philosophie des Lumières qui prône le salut de l’humanité par le développement des sciences, Rousseau déclare que la raison n’est plus qu’un délire qui engloutit l’homme dans le tourbillon sans fond de la dénaturation : «Tous les progrès de l’Espèce humaine l’éloignant sans cesse de son état primitif… c’est en un sens à force d’étudier l’homme que nous nous sommes mis hors d’état de la connaître» (2).

Ni la constatation (il est méconnaissable) ni la reconstitution (la raison nous en éloigne) ne montrent l’homme dans sa nature. Tous les efforts pour sortir du cercle de la dénaturation nous y enferment davantage : il n’y a pas d’issue.

sortir du cercle par l'intérieur

On sait comment Rousseau sort du cercle : par l’intérieur, par un retournement sur soi, par l’exhumation de quelque chose antérieur à la dénaturation, antérieur à la raison, et qui est le principe même de l’humanité. Ce principe, il l’appelle le cœur ; et c’est en lui-même qu’il trouve – par on ne sait quel prodige – ce cœur dont la perte a perdu l’homme.

- «… méditant sur les premières opérations de l’âme humaine, j’y crois apercevoir deux principes antérieurs à la raisons…» (3).

- «… le cœur meurt, pour ainsi dire, avant que de naître ? Nous voilà dès les premiers pas hors de la nature» (4).

«Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet homme ce sera moi. Moi seul. Je sens mon cœur… Je suis fait comme aucun de ceux que j’ai vus…» (5).

Si le «cœur» n’est évidemment pas un organe comme le foie, ce n’est pas ici davantage une fonction psychologique simple. Ce n’est pas la voix des passions (je t’ai donné mon cœur, Rodrigue as-tu du cœur…), ni l’accès à la transcendance (le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas).

Le cœur est chez Rousseau une chose en mouvement qui est le moteur même de l’humanité, l’essence même de l’homme. Comprendre le cœur, c’est comprendre le rousseauisme dans son unité : enchaînement des théories et source de l’œuvre.

Pour le présenter en deux mots : le cœur est un certain équilibre qui trouve naturellement son rééquilibrage. Si ce rééquilibrage est empêché , ou déplacé, ou forcé, ou prématuré… c’en est fini de l’homme : il perd sa nature.

L’histoire de l’humanité, comme l’histoire de chaque homme, est une succession d’équilibres suivis de bouleversements déséquilibrants, jusqu’au retour à l’équilibre par des mouvements de compensation, de croissance, d’adaptation. Cet équilibre nouveau est sujet à son tour à la même aventure, et ainsi l’humanité – et l’homme – avance. Le cœur est ce processus même.

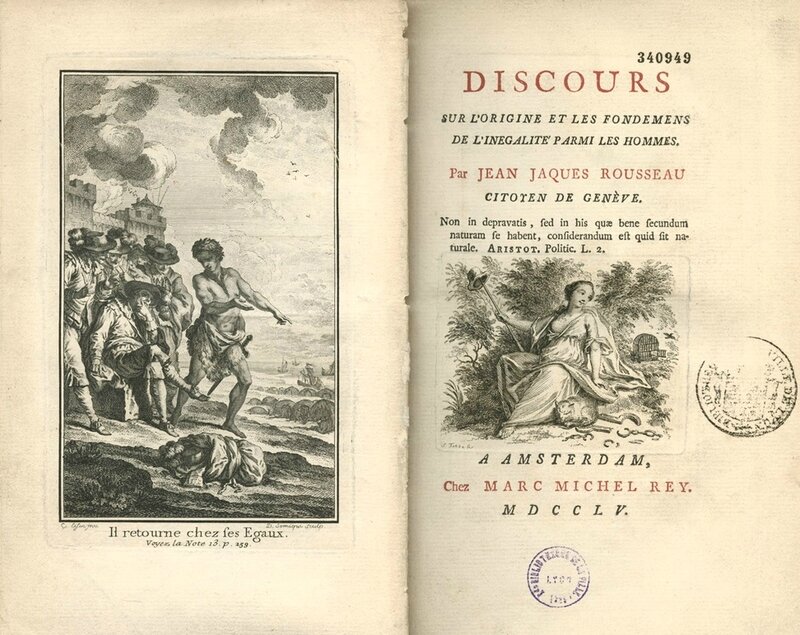

Examinons le Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes. Ce texte commence par la description d’un parfait équilibre : l’état de pure nature. Dans cet état, les hommes et la nature vivent en parfaite harmonie :la forêt assure leur éparpillement, leur protection et leur nourriture. Un ennemi survient, je fais trois pas dans la forêt et il me perd de vue à jamais. Les arbres ont des branches basses chargées de fruits, je n’ai qu’à tendre paresseusement la main et me voilà rassasié. Cette parfaite harmonie, cet équilibre originel empêche toute évolution de l’humanité. L’homme est pétrifié dans l’immobilité, enfoncé dans un sommeil interminable : «Les siècles s’écoulaient dans toute la grossièreté des premiers âges, l’espèce était déjà vieille et l’homme restait un enfant» (6).

L’homme ne peut pas, par lui-même, s’arracher à cette enfance : l’équilibre général bloque à l’avance tout mouvement. C’est donc à un déséquilibre provoqué du dehors que l’homme devra ses changements. Pour que l’homme puisse changer dans la nature, il faut que la nature s’écarte de lui, cesse de le soutenir et d’étayer chacun de ses besoins.

Rousseau imagine rien moins qu’une catastrophe cosmique, une modification générale des climats et de la végétation. Le froid glacial, la chaleur torride, la disparition des arbres bas et généreux, la rareté des sources, bref, le déséquilibre dans le rapport homme/nature oblige l’homme à courir derrière la nature, à construire un nouvel équilibre : l’humanité tombe de sa couche, elle se réveille et se met en marche.

Dieu déséquilibrant le monde

Rousseau présente cette idée dans l’Essai sur l’origine des langues ; il utilise la métaphore considérable de Dieu déséquilibrant le monde de façon à perturber toute vie naturelle : seule façon de sortir l’homme de sa torpeur.

- «Il est inconcevable à quel point l’homme est naturellement paresseux. On dirait qu’il ne vit que pour dormir, végéter, rester immobile… Celui qui a voulu que l’homme fût sociable toucha du doigt l’axe du globe et l’inclina sur l’axe de l’univers. À ce léger mouvement, je vois changer la face de la terre et décider de la vocation du genre humain…» (7).

Pour affronter cette nature moins facile et moins accueillante, les hommes, jusqu’ici éparpillés et solitaires, sont forcés de se rassembler, de se supporter, de s’apprivoiser en quelque sorte naturellement. Lentement, un nouvel équilibre se met en place. C’est une société de pasteurs et de chasseurs, regroupés en familles à proximité des abris et des sources. C’est la «jeunesse du monde» (8).

Pour retrouver un équilibre, l’humanité a dû faire quelques pas en avant. La voici stable, de nouveau. Elle s’arrête sur ce bonheur retrouvé pour n’en plus bouger, à moins qu’un événement extérieur ne la vienne encore bousculer.

Cet élément déstabilisateur sera un «funeste hasard» (9) : la découverte du fer, peut-être à la suite d’une éruption volcanique (10). L’homme utilise cette nouveauté pour modifier la nature : on entre dans l’ère du déboisement, de l’agriculture, de l’abondance.

L’âge d’or est terminé et l’humanité s’engage dans un nouvel ébranlement. C’est alors qu’éclate la catastrophe : l’agriculture, en produisant l’abondance engendre le stockage ; donc : la propriété privée et l’exploitation pour ceux qui n’ont pas accès à la propriété.

- «Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire ceci est à moi… fut le vrai fondateur de la société civile» (11).

«Dès lors qu’on s’aperçut qu’il était utile à un seul d’avoir des provisions pour deux, l’égalité disparut, la propriété s’introduisit, le travail devint nécessaire et les vastes forêts se changèrent en campagnes riantes qu’il fallut arroser de la sueur des hommes, et dans lesquelles on vit bientôt l’esclavage et la misère germer et croître avec les moissons» (12).

Propriété, travail forcé, misère : on voit en quoi consiste la perte de l’humanité. Les hommes ont certes équilibré leur rapport à la nature en la domestiquant (les moissons dans les campagnes riantes), mais ils ont en même temps introduit un nouveau déséquilibre : à l’intérieur du genre humain, cette fois (l’égalité disparaît et apparaissent l’esclavage et la misère).

Le déséquilibre est entre l’homme et l’homme, il est dans l’humain même et tous les efforts que l’humanité fera pour s’en sortir ne feront qu’accumuler de nouveaux déséquilibres. Les sciences, les découvertes, les arts, les lois même, enfonceront l’humanité dans sa perte. Le socle sur lequel l’humanité s’est élevée est vicié car il nie la loi même de l’humanité : le cœur, qui se nourrit de justice et d’égalité, qui tient la balance en équilibre parmi les hommes.

Yves Vargas

extrait de l’article «l’unité du rousseauisme»,

La Pensée, décembre 1992, p. 101-114

1 - Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, préface.

2 - Ibid.

3 - Ibid.

4 - Émile, livre I.

5 - Confessions, livre I.

6 - Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, 1ère partie.

7 - Essai sur l’origine des langues, chap. IX.

8 - Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, 2e partie : «L’exemple des sauvages qu’on a presque tous retrouvés à ce point semble confirmer que le genre humain était fait pour y rester toujours, que cet état est la véritable jeunesse du monde…», ibid.

9 - «Plus on y réfléchit, plus on trouve que cet état était… le meilleur à l’homme, et qu’il n’en dut sortir que par quelque funeste hasard», ibid.

10 - «Quelque volcan… vomissant des matières métalliques en fusion, aura donné aux observateurs l’idée d’imiter cette opération de la nature», ibid.

11 - Ibid.

12 – Ibid.

Les Voyages du capitaine Cook, papier peint, Hôtel de Ville de Lay-Saint-Christophe (Meurthe-et-Moselle)

____________________

[1] Avant cette mention de la "statue de Glaucus" par Rousseau, il n'en avait jamais existé. Cf. "Quand le visage de Glaucos devient statue de Glaucus", Bérengère Baucher, Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau, tome quarante-huitième, Droz, 2008, p. 26. [note M. R.]

statue de Glaucus, Jardins de Bomarzo (Italie)

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F9%2F3%2F93349.jpg)