Hippias mineur, par Baudouin Decharneux

Hippias mineur, par Baudouin Decharneux

(extrait de Socrate l'Athénien ou de l'invention du religieux, 2016)

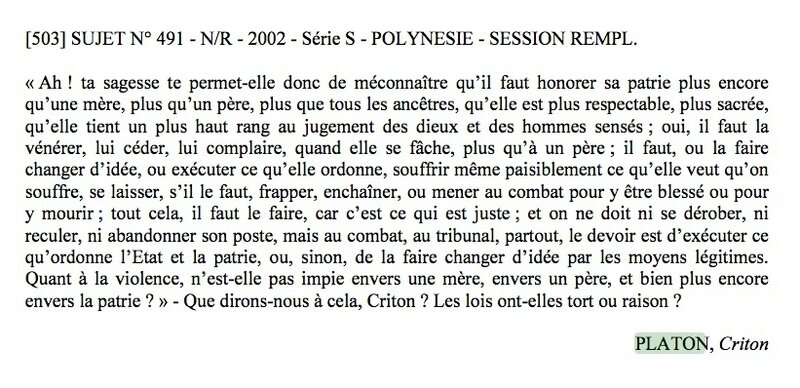

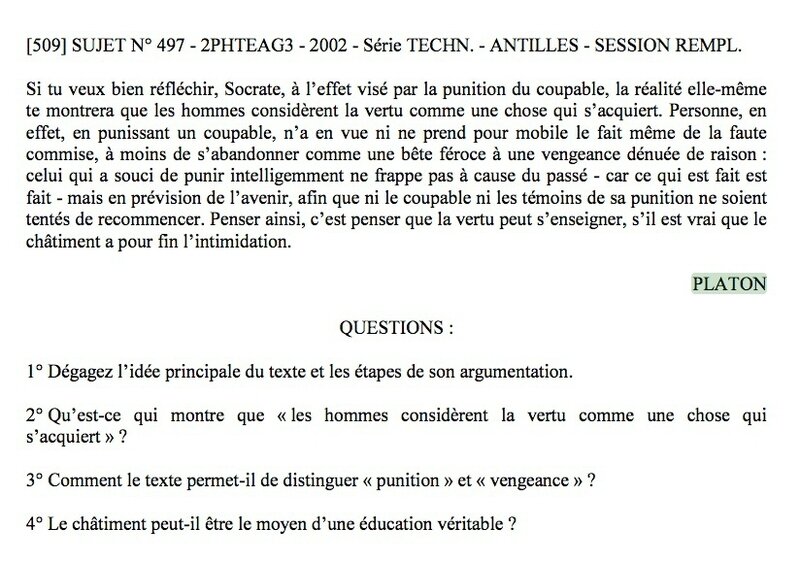

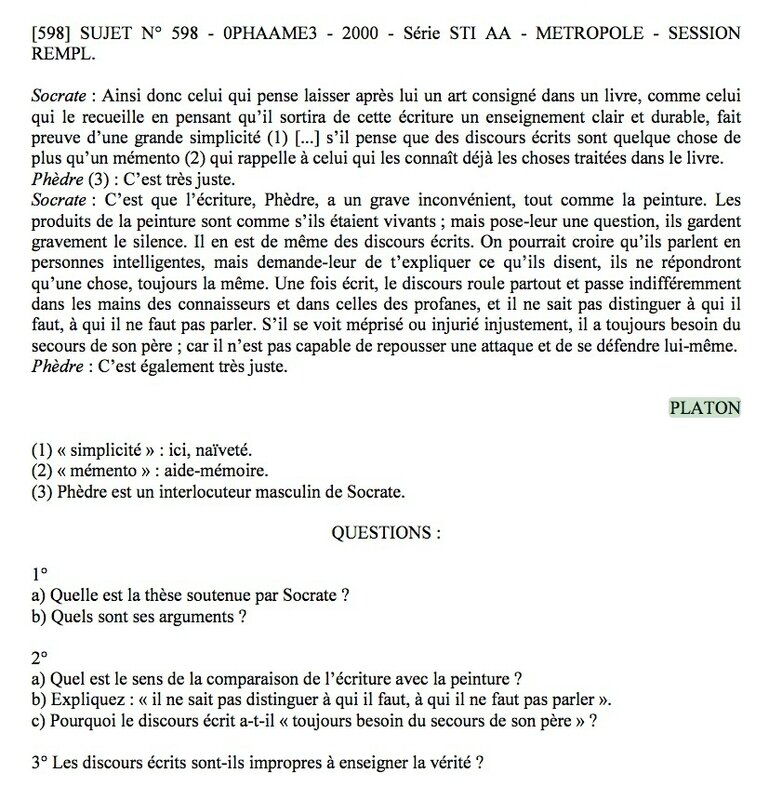

L'Hippias mineur (...) est classiquement considéré comme un texte de jeunesse, parfois qualifié de maladroit, mettant en scène un Socrate fort proche des philosophies sophistique et mégarique. Ce dialogue prend pour point de départ un passage de l'Iliade d'Homère présentant Achille, le guerrier droit et valeureux entre tous, comme supérieur à Ulysse, l'homme habile et rusé (Iliade, IX, 308-314). Hippias, en bon sophiste, défend la thèse classique, celle de l'argument fort qui soutient le caractère supérieur de la vertu d'Achille, tandis que Socrate propose d'examiner cette thèse sans a priori, la soumettant tout simplement à la rigueur du questionnement et au feu croisé de questions qui sont aussi des objections.

En effet, l'opinion commune soutient que tromper quelqu'un, c'est commettre une forme de mal ; or, Ulysse agit de la sorte de sa propre volonté et d'une façon raisonnée. Il apparaît ainsi que celui qui possède la compétence de choisir serait à l'origine d'un mal, tandis que l'autre, ignorant les tenants et aboutissants de la situation, peut certainement être qualifié de bon. Le savoir serait ainsi du côté du mal et l'ignorance du côté du bien, ce qui ne peut être soutenu du point de vue philosophique.

Comme l'a bien souligné Luc Brisson, Platon joue ici sur l'adjectif agathos (bon) et sur le superlatif aristos (meilleur) qui tantôt revêt un sens technique (compétence/faire preuve de compétence), tantôt un sens éthique (conduite/adopter une bonne conduite). Notre propos n'est pas ici de clarifier l'enjeu à proprement parler philosophique du dialogue, mais bien de faire état de la méthode socratique.

Après avoir fait l'éloge d'Hippias et de sa patrie Élis, les protagonistes placent au centre du débat l'argument défendu par le sophiste. Sûr de son fait, ce dernier répète clairement la thèse qu'il soutient et du même coup s'expose à la redoutable ironie socratique, comme il apparaît dans les lignes qui suivent :

- Hippias - (...) J'affirme en effet qu'Homère a représenté Achille comme l'homme le meilleur parmi ceux qui se sont rendus en Troade. Nestor comme le plus savant. Ulysse comme le plus double.

Socrate - Excellent, Hippias ! Mais sois gentil avec moi et ne te moque pas de moi, si je comprends avec difficulté ce qu'on dit et si je répète plusieurs fois mes questions. Essaie de me répondre avec calme et douceur.

Hippias - Il serait bien honteux, Socrate, que je ne sois pas disponible à ton égard lorsque tu m'interroges et que je ne réponde pas avec calme, moi qui justement l'enseigne à d'autres et qui attends d'être payé pour cela.

D'un côté Hippias, le sophiste, dont on ne manque pas de rappeler qu'il fait métier de l'art de parler et raisonner ; de l'autre Socrate, le cherchant, qui s'assigne pour tâche d'interroger afin de mieux apprendre.

Hippias a défini le trompeur, en ce cas Ulysse, comme un homme savant et capable de tromper ; si la définition a le mérite d'être cohérente, elle n'en est pas moins contradictoire par rapport à la thèse qu'il défend. Il apparaît alors au fil du raisonnement que celui qui est le plus capable en calcul est aussi celui qui est le plus capable de tromper ; de même, le raisonnement est extrapolable en géométrie, en astronomie et pour toutes les sciences. Toutefois, le sophiste fait observer qu'il faut distinguer celui qui trompe involontairement (en l'occurrence Achille) et celui qui le fait intentionnellement (en l'occurrence Ulysse) ; or, il est apparu au fil du dialogue qu'un homme agissant volontairement est meilleur qu'un homme agissant involontairement. En bonne logique, Ulysse est donc meilleur qu'Achille.

Le bon coureur est celui qui court bien, le bon lutteur est celui qui est capable de maîtriser son corps, le bon chanteur est celui qui chante juste, le bon archer est celui qui touche intentionnellement la cible. Un cheval, possédant une bonne âme, pourra être monté bien ou mal par un cavalier, tandis que le cheval ne possédant pas une belle âme (susceptible de se comporter bien ou mal) ne pourra jamais être dressé conformément aux usages de l'art équestre. Les exemples peuvent être multipliés à l'envi. Le sophiste ne peut soutenir plus longtemps sa thèse : "c'est à l'homme qui est bon qu'il revient de commettre l'injustice volontairement, et, à l'homme qui est mauvais de le faire involontairement". La conclusion est pour le moins étrange, les deux protagonistes en conviennent.

Socrate admet volontiers errer çà et là sur ces questions et ne pas rester du même avis : "(...), il n'y a rien de surprenant que moi et tout autre ignorant errions de cette manière ; mais si c'est vous-mêmes, les savants, qui errez, nous en subirons aussi des conséquences fâcheuses, s'il est vrai qu'il nous devient impossible, même en ayant recours à vous, de mettre fin à notre errance" (Platon, Hippias mineur, 369c ; trad. française, Luc Brisson).

Tous les traits caractéristiques du Socrate platonicien sont passés en revue au fil de ce dialogue : la primauté à la méthode dialogique, la maïeutique en tant qu'art d'accoucher l'esprit d'une vérité qu'il connaît mais ne sait exprimer, le questionnement serré par rapport à une proposition tenue pour vraie, l'ironie en tant que méthode mettant en évidence que le savant (celui qui sait) en fait est ignorant et ce d'autant plus qu'il ignore l'être, la quête d'une définition permettant de saisir l'idée en soi, la conclusion aporétique entraînant la perplexité des protagonistes.

C'est que Socrate, à la différence du sophiste, sait qu'il ne sait rien. C'est aussi qu'il oriente la discussion non en fonction du caractère jugé fort d'un argument, mais vers la quête d'une vérité qui dépasse le caractère relatif de la valeur de tel ou tel argument, car seul celui qui connaît la vérité est capable de dire ce qui est juste ou de mentir (367c-d).

C'est donc la définition de l'idée en soi qui est l'objet de la quête philosophique, car elle seule permet d'établir si un argument est vrai ou faux. Aussi, si l'enseignement socratique est prioritairement un questionnement sur l'éthique, on ne perdra pas de vue que sa dialectique tend vers la recherche de la vérité.

Baudouin Decharneux

la redécouverte de Hegel en France au XXe siècle

Alexandre Kojève à Boulogne-sur-Seine

la redécouverte de Hegel en France

au XXe siècle

la redécouverte de Hegel en France : Jean Wahl, Alexandre Koyré, Jean Hyppolite, Alexandre Kojève (© Michel Renard)

______________________________

L'influence d'Hegel sur la philosophie française

Jean Blain

L'Italien Andrea Bellantone souligne la difficile relation entre intellectuels français et allemands.

La relation compliquée - entre fascination et méfiance - des intellectuels français à l'égard de la philosophie allemande a une longue histoire. Le cas de la réception de Hegel est, à cet égard, exemplaire, comme le montre le livre d'Andrea Bellantone, Hegel en France.

Dans les premières années du XIXe siècle, alors que Hegel s'impose sur la scène philosophique allemande qu'il dominera jusqu'à sa mort en 1831, la philosophie française, longtemps influencée par la philosophie anglaise qui a été l'une des principales sources d'inspiration des Lumières, se cherche de nouvelles références et se tourne vers l'Allemagne.

Le jeune Victor Cousin - futur ministre de l'Instruction publique sous la Monarchie de Juillet et organisateur, à ce titre, de l'enseignement et de l'institution philosophiques en France - va jouer un rôle de premier plan dans cette entreprise : "J'eus bientôt ou je crus avoir épuisé - écrira-t-il plus tard - l'enseignement de mes premiers maîtres et je cherchai des maîtres nouveaux : après la France et l'Ecosse, mes yeux se portèrent naturellement vers l'Allemagne."

Après avoir rencontré Madame de Staël, dont De l'Allemagne, publié en 1814, a suscité un engouement pour la culture allemande et fait connaître les noms de Kant, de Fichte et de Schelling, Cousin, sur les conseils de cette dernière, se met en 1817 en route pour l'Allemagne. À Heidelberg, il rencontre Hegel qui y occupe une chaire de philosophie et vient de publier l'Encyclopédie des sciences philosophiques. Bien que, au premier abord, il ne le trouve "pas d'une amabilité extrême", Cousin est conquis : "J'avais, dit-il, trouvé sans le chercher l'homme qui me convenait."

Mais l'impression exercée sur lui par le philosophe allemand est sans doute assez vague et confuse. Les deux hommes n'ont chacun, en effet, qu'une connaissance très approximative de la langue de l'autre. Et Victor Cousin, à qui sa maîtrise insuffisante de l'allemand interdit la lecture et la compréhension de l'oeuvre, n'aura toujours à la pensée de Hegel qu'un accès indirect, essentiellement par l'intermédiaire des élèves de ce dernier. Aussi l'influence de sa pensée sur celle de Victor Cousin restera-t-elle au fond très superficielle.

Et de fait, la philosophie de Cousin, baptisée "éclectisme", laquelle se propose de recueillir la part de vérité que renferment les différentes philosophies du passé, n'a qu'un très lointain rapport avec la manière dont le système hégélien s'emploie à intégrer dialectiquement, comme autant de moments de la vie de l'Esprit, les étapes successives de l'histoire de la philosophie.

Mais qu'importe ! Il ne s'agit pas pour Cousin, comme il l'écrit à Hegel en 1826, "de créer ici en serre chaude un intérêt artificiel pour des spéculations étrangères ; mais il s'agit d'implanter dans les entrailles du pays des germes féconds, qui s'y développent naturellement, et d'après les vertus primitives du sol".

La réception et la diffusion de la pensée de Hegel sont, en réalité, largement tributaires des conflits idéologiques et politiques qui agitent la France. Si Cousin voyait, à l'origine, dans Hegel, ou dans ce qu'il en comprenait, une source d'inspiration possible pour une renaissance de la philosophie française dans le sens du spiritualisme, d'autres, notamment dans les milieux catholiques, s'inquiètent, alentour des années 1840, de la dérive athée de l'hégélianisme de gauche et de son influence sur le mouvement socialiste.

Dans son De l'Allemagne (1835), réplique directe à l'ouvrage du même titre de Madame de Staël, Heine, alors en exil en France, et lui-même élève de Hegel et ami de Marx, ne voit-il pas dans la philosophie de Hegel qu'il célèbre comme "le plus grand philosophe que l'Allemagne ait produit depuis Leibniz" l'outil pour fonder "une démocratie de dieux terrestres égaux en béatitude et en sainteté" ?

Victor Cousin lui-même finira du reste, après 1848, par renier Hegel. "C'est votre philosophie qui a perdu la France", lancera-t-il à un disciple de Hegel en visite à Paris ! Rejeté par les conservateurs et la droite catholique, Hegel le sera également quelques années plus tard par la gauche et les libéraux, qui verront en lui l'apologue de l'Etat prussien et l'inspirateur de l'impérialisme allemand.

Les années 1930 marquent la redécouverte de Hegel

Ces polémiques autour de Hegel sont d'autant plus singulières que l'on ne dispose alors que de traductions partielles et approximatives. Il faut attendre 1859 pour que voient le jour les premières traductions dignes de ce nom, dues à un philosophe d'origine italienne, Augusto Vera. Mais, malgré ses mérites, son interprétation platonicienne de l'hégélianisme, comme doctrine de la transparence de l'être à la pensée, lui fait minimiser le rôle dynamique de la dialectique et ignorer des pans entiers de l'oeuvre.

En dépit de l'intérêt que portent à Hegel au début du siècle quelques intellectuels comme Lucien Herr, il faut attendre les années 1930 pour assister à une authentique redécouverte de l'oeuvre et de la pensée de Hegel, prélude à son enracinement durable dans le paysage philosophique français.

Alexandre Kojève (1902-1968) en 1942

Les acteurs de cette renaissance de l'hégélianisme français sont Jean Wahl, Alexandre Koyré, Jean Hyppolite - à qui l'on doit, en 1941, la première traduction d'un texte majeur, jusque-là ignoré : la Phénoménologie de l'esprit- et, enfin, Alexandre Kojève, dont la biographie de Marco Filoni, Le philosophe du dimanche, fait revivre la figure haute en couleur et analyse l'influence décisive exercée sur la philosophie française de l'après-guerre.

Kojève, espion de l'Est ?

Et si l'idole de Raymond Aron et de Raymond Barre avait été un agent du KGB ? Pour les services secrets français, il n'y a plus guère de doutes aujourd'hui : l'auteur de l'Introduction à la lecture de Hegel a bien oeuvré pour les services secrets de l'Est. Son ombre est apparue, en 1996, en marge de l'"affaire Hernu", du nom de ce ministre de la Défense de François Mitterrand qui touchait des subsides d'officiers de l'ex-bloc de l'Est. Pour les hommes du KGB, Kojève était "Schlawer".

Or, Kojève et le futur ministre se sont rencontrés au Centre national du commerce extérieur (CNCE), avenue d'Iéna, à Paris, où ils travaillent tous deux. C'est, selon un rapport des services bulgares découvert après la chute du mur de Berlin, que nous avons pu consulter, "Schlawer" qui, le 13 mars 1953, dans un appartement proche du lycée de Vanves, présente Hernu à un certain Vinogradov, nom de code de Raïko Nikolov, officiellement troisième secrétaire de l'ambassade de Bulgarie à Paris, en réalité officier de renseignement. C'est lors de ce dîner qu'Hernu va être harponné par les Bulgares. Belle prise.

Bien sûr, objectera-t-on, Kojève, même s'il se définissait parfois énigmatiquement comme un "marxiste de droite", a participé, en tant que fonctionnaire international, à la reconstruction de l'Europe libérale après 1945, prenant part aux négociations autour du Plan Marshall et du GATT. Mais, justement, peut-on rêver plus belle couverture pour un agent d'influence ? Kojève, ou la synthèse sulfureuse entre Hegel et John le Carré...

Né en 1902 en Russie dans une famille de la riche bourgeoisie industrielle, neveu de Kandinsky, Kojève s'exile en 1920 en Pologne, puis en Allemagne - où il fait, sous la direction de Jaspers, une thèse consacrée à Soloviev - et, enfin, en France à partir de 1926. Chargé de 1933 à 1939 d'un séminaire à l'École pratique des hautes études, il y commente La phénoménologie de l'esprit devant un auditoire où l'on compte Jacques Lacan, Georges Bataille, Michel Leiris, Maurice Merleau-Ponty, Raymond Queneau, Roger Caillois, Raymond Aron et parfois André Breton.

Rassemblées par les soins de Queneau et publiés en 1947 sous le titre d'Introduction à la lecture de Hegel, ces leçons vont modifier radicalement la perception de Hegel et marquer toute une génération d'intellectuels français. Sa lecture de Hegel, qui accorde une place centrale à la dialectique du maître et de l'esclave, fait de l'hégélianisme une anthropologie athée, pour laquelle l'homme a conscience de soi comme conscience de sa propre mort et de sa propre finitude.

Personnage brillant, paradoxal et volontiers provocateur, Kojève entreprendra en 1945 une carrière dans la haute administration française qu'il poursuivra jusqu'à sa mort en 1968. Il devient l'éminence grise de la politique commerciale et économique de la France, et prend part aux conférences internationales autour de la mise en place de la Communauté économique européenne. "Philosophe du dimanche", comme il se définissait lui-même, il poursuit parallèlement la rédaction d'une oeuvre philosophique, en grande partie encore inédite.

Jean Blain, L'Express, 27 avril 2011

______________________________

Michel Renard

Préface à la Phénoménologie de l’esprit, Hegel, 1807

Préface à la Phénoménologie de l’esprit,

Hegel, 1807

Dans la préface qui précède son ouvrage, un auteur explique habituellement le but qu’il s’est proposé, l’occasion qui l’a conduit à écrire et les relations qu’à son avis son œuvre soutient avec les traités précédents ou contemporains sur le même sujet. Dans le cas d’une œuvre philosophique un pareil éclaircissement paraît, non seulement superflu, mais encore impropre et inadapté à la nature de la recherche philosophie. En effet tout ce qu’il faudrait dire de philosophie dans une préface, un aperçu historique de l’orientation et du point de vue, du contenu général et des résultats, une enfilade de propositions éparses et d’affirmations gratuites sur le vrai, tout cela ne pourrait avoir aucune valeur comme mode d’exposition de la vérité philosophique. En outre, puisque la philosophie est essentiellement dans l’élément de l’universalité qui inclut en soi le particulier, il peut sembler qu’en elle plus que dans les autres sciences, dans le but et dans les derniers résultats se trouve exprimée la chose même dans son essence parfaite ; en contraste avec cette essence l’exposition devrait constituer proprement l’inessentiel.

Au contraire, dans l’idée générale de l’anatomie par exemple – la connaissance des parties du corps considérées en dehors de leurs relations vitales – on est persuadé qu’on ne possède pas encore la chose même, le contenu de cette science, et qu’on doit en outre prendre en considération attentive le particulier. De plus, dans un tel agrégat de connaissances, qui, à bon droit, ne porte pas le nom de science, une causerie sur le but et sur des généralités de cet ordre n’est pas ordinairement très différente du mode purement historique et non conceptuel selon lequel on parle aussi du contenu lui-même, des nerfs, des muscles, etc… La philosophie, par contre, se trouverait dans une situation toute différente si elle faisait usage d’une telle manière de procéder, alors qu’elle-même la déclarerait incapable de saisir la vérité.

De même la détermination de la relation, qu’une œuvre philosophique croit avoir avec d’autres tentatives sur le même sujet, introduit un intérêt étranger et obscurcit ce dont dépend la connaissance de la vérité. D’autant plus rigidement la manière commune de penser conçoit l’opposition mutuelle du vrai et du faux, d’autant plus elle a coutume d’attendre dans une prise de position à l’égard d’un système philosophique donné, ou une concordance, ou une contradiction, et dans une telle prise de position elle sait seulement voir l’une ou l’autre. Elle ne conçoit pas la diversité des systèmes philosophiques comme le développement progressif de la vérité ; elle voit plutôt seulement la contradiction dans cette diversité.

Le bouton disparaît dans l’éclatement de la floraison, et on pourrait dire que le bouton est réfuté par la fleur. À l’apparition du fruit, également, la fleur est dénoncée comme un faux être-là de la plante, et le fruit s’introduit à la place de la fleur comme sa vérité. Ces formes ne sont pas seulement distinctes, mais encore chacune refoule l’autre, parce qu’elles sont mutuellement incomptables. Mais en même temps leur nature fluide en fait des moments de l’unité organique dans laquelle elles ne se repoussent pas seulement, mais dans laquelle l’une est aussi nécessaire que l’autre, et cette égale nécessité constitue seule la vie du tout.

Au contraire, la contradiction à l’égard d’un système philosophique n’a pas elle-même coutume de se concevoir de cette façon ; et, d’autre part, la conscience appréhendant cette contradiction ne sait pas la libérer ou la maintenir libre de son caractère unilatéral ; ainsi dans ce qui apparaît sous forme d’une lutte contre soi-même, elle ne sait pas reconnaître des moments réciproquement nécessaires.

L’exigence de tels éclaircissements comme la façon de la satisfaire passent très facilement pour l’entreprise essentielle. En quoi pourrait s’exprimer la signification interne d’une œuvre philosophique mieux que dans les buts et résultats de cette œuvre ? et comment ceux-ci pourraient-ils être reconnus d’une façon plus déterminée que par leur différence d’avec ce que la culture du temps produit dans la même sphère ? Mais si une telle opération doit valoir pour plus que pour le début de la connaissance, si elle doit valoir pour la connaissance effectivement réelle, il faut alors la compter au nombre de ces découvertes qui servent seulement à tourner autour de la chose même, et unissent l’apparence d’un travail sérieux à une négligence effective de la chose même.

La chose, en effet, n’est pas épuisée dans son but, mais dans son actualisation ; le résultat non plus n’est pas le tout effectivement réel ; il l’est seulement avec son devenir ; pour soi le but est l’universel sans vie, de même que la tendance est seulement l’élan qui manque encore de se réalité effective, et le résultat nu est la cadavre que la tendance a laissé derrière soir.

Pareillement la diversité est plutôt la limite de la chose ; elle est là où la chose cesse ; ou elle est ce que cette chose n’est pas. De tels travaux autour du but et des résultats, autour de la diversité des positions philosophiques, et autour des appréciations de l’un et de l’autre sont moins difficiles qu’ils ne le paraissent peut-être, car, au lieu de se concentrer dans la chose, une telle opération va toujours au delà d’elle ; au lieu de séjourner en elle et de s’y oublier, un tel savoir s’attaque toujours à quelque chose d’autre, et reste plutôt près de soi-même au lieu d’être près de la chose et de s’abandonner à elle. Il est très facile d’apprécier ce qui a un contenu substantiel et compact ; il est plus difficile de le saisir, mais il est extrêmement difficile d’en produire au jour la présentation scientifique, ce qui concilie les deux moments précédents.

(à suivre...)

qu'est-ce qu'un philosophe ?

qu'est-ce qu'un philosophe ?

un extrait du Théétète de Platon

- Le Sage est celui qui s'évade d'un monde où il est prisonnier. Les hommes vivants ne sont pas ses frères. Il est parmi eux comme un voyageur étranger, malhabile et un peu ridicule. Il faut qu'il aille plus loin, plus haut, vers l'autre monde, vers Dieu dont il est parent. Et au passage, il invite ceux des hommes qu'il pressent ses proches, il leur tend la main pour les ravir au delà du monde et les conduire là où seule brille la clarté de l'esprit. Peut-être un jour reviendra-t-il de son exil, peut-être retournera-t-il parmi les hommes dans la cité pour les instruire de ce qu'il a vu là-haut ; mais d'abord, il faut partir.

Platon, Théétète

Propos cité par Jean-Toussaint Desanti (1), agrégé de philosophie, dans la revue La Pensée de septembre 1954 pour illustrer une conception de la philosophie comme "évasion" et lui opposer un concept marxiste de la philosophie telle que la pratique Lénine... Le problème, c'est que cette phrase ainsi rédigée ne figure pas dans le texte du Théétète. Je ne sais à quelle traduction faisait référence Desanti.

1 - Jean-Toussaint Desanti a développé, plus tard, une oeuvre d'épistémologie et de philosophie des mathématiques (Les idéalités mathématiques, 1968).

La traduction d'Émile Chambry (1938) propose le texte suivant :

- Mais il n'est pas possible, Théodore, que les maux disparaissent, car il faut toujours qu'il y ait quelque chose de contraire au bien, ni qu'ils aient place parmi les dieux, et c'est une nécessité qu'ils circulent dans le genre humain, et sur cette terre. Aussi faut-il tâcher de fuir au plus vite de ce monde dans l'autre. Or, fuir ainsi, c'est se rendre, autant que possible, semblable à Dieu, et être semblable à Dieu, c'est être juste et saint, avec l'aide de l'intelligence. Mais en fait, mon excellent ami, il n'est guère facile de persuader aux gens que les raisons pour lesquelles le vulgaire prétend qu'il faut éviter le vice et poursuivre la vertu ne sont pas celles pour lesquelles il faut pratiquer l'une et fuir l'autre. La vraie raison n'est pas d'éviter la réputation de méchant et de passer pour vertueux : c'est là pour moi ce qu'on appelle un bavardage de vieille femme ; mais la vérité, je vais te la dire.

Dieu n'est injuste en aucune circonstance ni en aucune manière ; il est, au contraire, la justice même et rien ne lui ressemble plus que celui d'entre nous qui est devenu le plus juste possible. C'est à cela que se mesure la véritable habileté d'un homme et sa nullité et sa lâcheté. C'est cela dont la connaissance est sagesse et vertu véritable, dont l'ignorance est sottise et vice manifeste. Les autres prétendus talents et sciences ne sont dans le gouvernement des États que des connaissances grossières et, dans les arts, qu'une routine mécanique.

Lors donc qu'un homme est injuste et impie dans ses paroles et ses actions, le mieux est de ne pas lui accorder qu'il est habile par astuce ; car de tels gens tirent gloire d'un tel reproche et se figurent qu'on leur dit qu'ils ne sont pas des songe-creux, inutiles fardeaux de la terre, mais les hommes qu'il faut être pour se tirer d'affaires dans la cité. Il faut donc leur dire ce qui est vrai, que moins ils croient être ce qu'ils sont, plus ils le sont réellement. Ils ignorent en effet quelle est la punition de l'injustice, ce qui est le moins permis d'ignorer. Ce n'est pas ce qu'ils s'imaginent, ni les coups, ni la mort, auxquels ils échappent quelquefois complètement tout en faisant le mal ; c'est une punition à laquelle il est impossible de se soustraire.

La traduction de Michel Narcy (1994) propose le texte suivant :

- Mais il n'est pas possible, Théodore, ni que les maux soient supprimés, car il est inévitable qu'il y ait quelque chose qui fasse obstacle au bien, ni qu'ils aient leur place parmi les dieux : à la nature mortelle et à ce lieu est circonscrit, par, leur vagabondage. C'est pourquoi aussi il faut essayer de fuir d'ici là-bas le plus vite possible. Et la fuite, c'est se rendre semblable à un dieu selon ce qu'on peut ; se rendre semblable à dieu, c'est devenir juste et pieux, avec le concours de l'intelligence. Mais en fait, excellent homme, ce n'est pas du tout chose facile à persuader, que les raisons pour lesquelles il faut s'appliquer à l'excellence, mais non pas à la bassesse, ne sont pas, en fin de compte, celles pour lesquelles la plupart des gens disent qu'il faut fuir l'une et poursuivre l'autre : de peur, évidemment, de paraître mauvais, et pour avoir l'air d'être bon. Ces raisons, en effet, c'est ce qu'on appelle des commérages de vieilles femmes, à ce qu'il me paraît ; mais le vrai, voici comment nous devons l'énoncer.

Un dieu n'est injuste d'aucune façon sous aucun aspect, mais entièrement juste, au plus haut degré, et il n'y a rien qui lui soit plus semblable que celui d'entre nous qui pourrait à son tour devenir le plus juste possible. C'est à cela qu'a trait, soit l'habileté d'un homme, au vrai sens du mot, soit son insignifiance, qui le rend indigne du nom d'homme. Car savoir cela, c'est la véritable compétence, la véritable excellence ; l'ignorer, c'est une sotise manifeste et du vice. en dehors d'un tel savoir, les apparentes habiletés et compétences s'abaissent au rang du vulgaire dans l'exercice des pouvoirs politiques, et, dans la pratique d'un métier, ne dépassent pas le savoir d'un ouvrier.

Celui donc qui pratique l'injustice, qui offense les dieux, en paroles ou en actions, ne pas lui concéder que son manque de scrupules fait de lui quelqu'un d'habile, c'est de loin ce qu'il y a de mieux. Car ils tirent gloire de ce reproche, ils croient y entendre qu'ils ne sont pas des sots, inutiles fardeaux de la terre, mais des hommes comme il faut l'être pour faire son salut dans une cité. Disons donc la vérité : ce qu'ils croient ne pas être, ils le sont d'autant plus qu'ils ne croient pas l'être. Ils ignorent en effet quelle est la peine réservée à l'injustice, chose qu'il faut le moins ignorer. Car elle n'est pas ce qu'ils croient, être battus et mis à mort : tout en pratiquant l'injustice, ils ne subissent parfois rien de tout cela, alors que la peine réservée à l'injustice, il est impossible de lui échapper.

Platon, Théétète, 176 a-b

commentaire

Socrate, philosophe et condamné à mort

Platon, 427-347 av.

- télécharger le texte des livres de Platon

- Platon et ses dialogues, par Bernard Suzanne

- le texte du Gorgias, de Platon, avec une notice d'Émile Chambry (1864-1938)

Platon est le disciple de Socrate (469-399). Socrate n'a jamais rien écrit, seul Platon (427-347) a rédigé des ouvrages. Platon est le fondateur de la philosophie occidentale.

Socrate buvant la ciguë : La mort de Socrate, Jacques-Louis David, 1787

Socrate : il vaut mieux subir l'injustice que la commettre

- Socrate, "il vaut mieux subir l'injustice que la commettre".

Socrate, philosophe et condamné à mort

Toute l'œuvre de Platon est un hommage à Socrate : celui-ci conduit l'interrogation dans la plupart des dialogues. Or il n'a rien écrit et les témoignages des Anciens sur sa personne sont difficiles à accorder. Pour ses contemporains déjà il était une énigme vivante, le plus étrange, le plus déconcertant des hommes. Aristophane, dans les Nuées, le présente aussi malin que les pires sophistes [maîtres de l'art du discours, la rhétorique], mais perdu dans de nébuleuses spéculations astronomiques et météorologiques, comme les "physiciens" ses prédécesseurs.

Platon, qui avait quatre à cinq ans lors de cette comédie, la taxera de calomnie dans l'Apologie : loin de chercher à percer les secrets du ciel, Socrate, inspiré par le précepte delphique, "Connais-toi toi-même", s'est attaché à une sagesse toute humaine. (…)

Socrate, film de Rossellini, 1970

Signe de contradictions, Socrate a suscité les passions les plus violentes : l'amour impur d'Alcibiade, comme la ferveur du pur "philo-sophe", amant de la seule Sagesse, mais aussi la haine de ceux qui l'ont condamné à boire la ciguë.

l'ironie socratique

Par ses enquêtes perpétuelles, il s'était rendu insupportable à beaucoup. Désigné par l'oracle de Delphes comme le plus sage ou le plus savant des hommes (le grec sophos unit les deux acceptions), il voulut mettre à l'épreuve le savoir des autres, en découvrit les faux-semblants, et que lui seul savait qu'il ne savait rien.

Ainsi cheminant par les ruelles d'Athènes, il arrêtait le premier venu et l'interrogeait sur ce qui devait être de sa compétence : l'artisan sur sa technique, le poète sur son inspiration, deux généraux sur leur courage, un devin, c'est-à-dire un spécialiste de ce qui plaît aux dieux, sur la piété. Insensiblement conduit par des questions insidieuses, l'interlocuteur est bientôt pris aux rets de ses propres affirmations et commence par se débattre.

Cette interrogation qui se retourne contre toute réponse (tel est le sens étymologique de l'ironie socratique) le paralyse, comme le fait le poisson-torpille pour qui le touche. Souvent il s'irrite, d'autant plus que les assistants se rient de son embarras tant que leur tour n'est pas venu.

Socrate, film de Rossellini, 1970

L'insolence de Socrate, se jouant avec prédilection des gens installés dans leur bonne conscience et leur mauvais foi, attachait à ses pas quantité de jeunes sans doute pressés de mettre ensuite leurs proches à l'épreuve, "n'épargnant ni père ni mère", dira Platon, et tiraillant les arguments en tous sens comme de jeunes chiens.

c'est la réaction démocratique qui condamne Socrate

Corruption de la jeunesse, énonce l'acte d'accusation. En outre le cercle socratique avait compté parmi ses familiers, non seulement le scandaleux Alcibiade, mais Charmide et Critias, du parti des Trente tyrans ayant régné quelques mois par la terreur, au moment où Athènes était vaincue par Sparte : le procès de Socrate eut lieu dans les années de violente réaction démocratique qui suivent leur chute.

Socrate, qui avait tenu tête à la stupide fureur populaire, lors de l'injuste condamnation des généraux vainqueurs des Arginuses, ne cachait pas ses sympathies pour la constitution lacédémonienne [Sparte]. Et son entourage pratiquait, assez largement semble-t-il, ces mœurs favorisées par l'éducation spartiate, et que Platon dira "contre-nature" (Phèdre, Lois). Aussi, mettra-t-il dans la bouche d'Alcibiade lui-même, avouant sa frustration, le plus net éloge de la chasteté de Socrate (Banquet).

Il expliquera aussi comment un jeune homme bien né [Alcibiade], mais ambitieux, qui a goûté au miel de la flatterie démagogique, se laisse mener par "la démesure, l'anarchie, la prodigalité, l'impudence" (République), même si en sa versatilité il se frotte parfois à la philosophie : par ce portrait allusif d'Alcibiade comme le type même du démocrate corrompu, Platon se retourne contre le mouvement populaire qui a coûté la vie à Socrate.

Sa propre origine aristocratique l'orientait dès sa jeunesse vers une vie active dans la cité, mais il en fut détourné par les excès de ses proches dans la tyrannie, qu'il considérera toujours comme le pire régime, puis par les aberrations de a démocratie, qui ne vaut guère mieux.

Cet affrontement de l'individu à la cité découvre à Platon la nécessité de transformer d'abord celle-ci par une législation confiée aux penseurs,qui assureront ainsi l'éducation de chacun : ainsi le procès de Socrate contribua-t-il à préciser la vocation du philosophe réformateur.

Socrate, film de Rossellini, 1970

Mais, si aveugle fût-elle, la condamnation de Socrate était une réaction de défense de l'Athènes traditionaliste contre la passion de la discussion qui remettait en cause les valeurs de la cité : les croyances religieuses en étaient le ciment social.

Accusé de rejeter les dieux d'Athènes, et d'en introduire de nouveaux, Socrate y avait prêté par sa liberté d'esprit devant les justifications officielles de la piété, comme par son obéissance à une voix intérieure, "démon" personnel qui ne se manifestait que pour interdire ; et l'on pouvait taxer d'ironique la façon dont il retournait l'oracle proclamant sa sagesse supérieure, en la définissant comme simple conscience d'une totale ignorance.

Platon, Geneviève Rodis-Lewis, Seghers, 1965, p. 7-10

Socrate, film de Rossellini, 1970

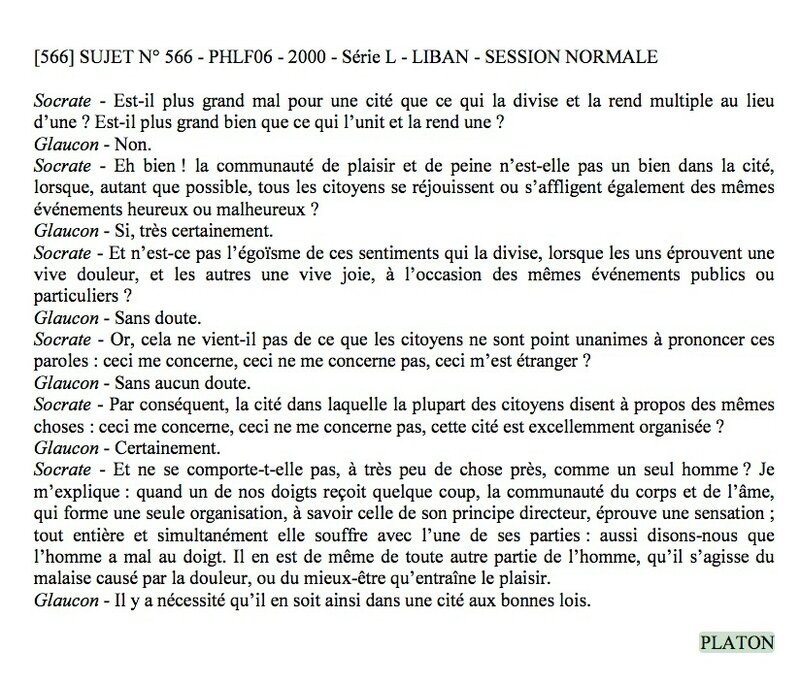

Âme, Cité, cosmos

En fait, se manifeste, dans la théorie de Platon, une conception qui domine l'ensemble de la pensée antique. Elle considère l'ordre du monde, l'organisation de la Cité et l'agencement de l'Âme comme devant posséder naturellement une analogie ou une homologie des structures. Plus précisément, le cosmos, le "bien arrangé", fournit une sorte de plan et de dynamisme régulateurs indiquant comment se peuvent ordonner, selon leur vertu, l'univers politique et le monde individuel.

C'est à l'intérieur de ce cadre que se pose le problème de la conduite : se conduire, c'est agir en un certain sens au sein du cosmos – dans le bon ou dans le mauvais sens--, se comporter politiquement pour ou contre l'essence de la Cité et assurer, en son âme, la prééminence à tel ou tel principe ; c'est donc, aux trois niveaux, tenter de faire dominer un ordre dont l'arrangement de la nature nous indique qu'il est l'ordre.

On voit clairement, dès lors, qu'il ne saurait y avoir, pour Platon, de distinction – cette distinction si opérante dans la pensée contemporaine – entre question politique et question morale. Ainsi que l'ont montré les analyses de La République, le sort de ce que nous appelons, nous, "sujet" est inséparable de celui du citoyen : la Cité corrompu pervertit les meilleurs naturels – c'est ce que rend évident le Livre V – de même que les âmes décadentes – comme le prouve le Livre VIII – déterminent le déclin politiques.

Salut individuel et solution aux problèmes de la collectivité s'édifient conjointement. C'est pourquoi une présentation approfondie de la théorie platonicienne de l'homme exigerait qu'à propos de chaque problème on évoque à la fois aspect moral, aspect politique et aspect cosmique. (…)

À la vérité, la problématique platonicienne de la conduite suppose un donné, ce triple donné que nous venons d'évoquer. Ce à quoi la Raison va donc pouvoir s'employer, c'est, ayant reconnu l'ordonnance des Essences, à fixer la stratégie convenable, une stratégie qui assure finalement, autant qu'il est possible, son triomphe. Et nous, nous avons à comprendre ce qu'il en est de l'Âme, de la Cité, du cosmos et quelles stratégies, différentes et liées, correspondent à chacun de ces domaines.

François Châtelet, Platon, Idées-Nrf, 1967, p. 194-196 ; rééd. Folio, 1989.

l'Âme des humains est triple

Nous devons supposer l'âme immortelle : le Phèdre et le Phédon ont établi que l'hypothèse selon laquelle le principe de vie ne meurt pas est la seule qui soit finalement acceptable. Elle confirme un enseignement très ancien et se trouve être dialectiquement la plus sérieuse. La possibilité même de la connaissance présuppose cette survie à travers tous les temps.

Nous n'avons sans doute pas suffisamment insisté sur ce point : ainsi que le prouve le texte célèbre du Ménon dans lequel Socrate permet à un adolescent inculte de développer un raisonnement correct concernant un problème mathématique difficile, il faut bien que celui-là qui cherche ait une sorte de prescience de ce qu'il avait à chercher et à trouver. Connaître n'est jamais que re-connaître.

Utilisant l'argument qui demeurera toujours valable contre ceux qui prétendent que toute connaissance vient de l'expérience, il souligne le fait que, dans l'expérience, on ne peut jamais en découvrir qu'on ne l'y ait déjà mis, qu'aucune généralisation à partir des faits donnés n'est capable de fournir le fait essentiel même qui permet de généraliser et que le terme abstrait, générateur de savoir universel; ne peut être construit que s'il a en germe un abstrait préalable, enfoui et redécouvert…

La théorie moderne de la connaissance a construit bien des variations – positives et négatives – autour de ce thème : Platon est plus direct et, comme nous l'avons déjà signalé, postule comme condition d'instauration de tout savoir universellement communicable, l'idée que l'Âme, préalablement à sa manifestation empirique au sein du monde phénoménal, est déjà en connivence avec le logos, avec la Raison, qu'elle a vécu, qu'elle vivra encore dans la communauté des Essences. Principe de vie qui contredit, comme tel, à la mort, l'Âme, principe de connaissance, répugne à cette variabilité incertaine qui est le propre des réalités soumises à la contingence de la dégénérescence temporelle.

Cependant, l'Âme, élément d'animation, reste ce dynamisme que nous éprouvons ici-bas et qui permet à la fois d'éprouver notre statut passionnel et d'aller au-delà : elle est enfoncée dans ce "tombeau" que sont les corps et la sollicitation sensible. Pour nous conduire effectivement, il faut que nous sachions comment faire avec ce désordre relatif qu'est la participation avec l'univers phénoménal, avec l'indéfini matériel. La question de la conduite est là – que le philosophe ne peut, en aucune manière, éluder.

À la complexité du statut de l'Âme, l'image proposée par Phèdre nous habitue. supposez un char à deux chevaux ; les chevaux sont impétueux ; l'un d'eux se veut rétif et préfère, comme systématiquement, le désir capricieux qui le traverse ; il s'abandonne à sa fantaisie et risque, à tout instant de faire verser l'attelage ; l'autre est tout aussi courageux et actif, mais lui, veut le bien, quoiqu'il ne sache pas, le plus souvent, comment le réaliser ; il va de l'avant, soucieux de maintenir l'unité et le projet de l'équipage. Il y a aussi le cocher : il sait – il doit savoir – où l'on va ; sa fonction est modératrice ; il a à mater le premier coursier, à diriger le second ; il a à imposer sa direction, quelque difficulté douloureuse qu'il en résulte. L'Âme réussie est celle qui reconnaît la prééminence du cocher.

La République présente, d'une manière plus didactique, le même schéma : l'analyse du donné empirique des comportements, des formes individuelles, montre que l'âme des humains est triple. Il y a une partie de cette âme, enfoncée étroitement dans le corps, qui est de l'ordre des pulsions et des besoins ; l'âme désirante, qui trouve son lieu corporel dans le ventre, cette "fonction en vertu de laquelle elle aime, a faim, a soif, éprouve des transports relativement à ses autres désirs" (La République, 439 d, éd. GF, p. 192).

À elle, s'oppose l'âme raisonnante, qui se situe dans la tête,qui s'est quasiment dégagée du domaine corporel, qui constitue la partie divine de l'homme, qu'on peut appeler, parce qu'elle est, par nature, en rapport avec l'intelligible, "l'œil de l'âme". Son rôle, quotidiennement, est de calculer, de prévoir, de mettre en question les caprices du désir ; sa tâche finale, nous l'avons vu abondamment, est de contempler les Essences.

Cependant, l'expérience conduit à admettre l'existence d'une fonction médiatrice : "Ne nous apercevons-nous pas, en maintes occasions, qu'un homme, poussé par la violence de ses désirs à agir contre la raison qui calcule, s'injurie lui-même et s'emporte contre ce qu'il y a en lui-même, dont il subit la violence ; et que, comme s'il s'agissait d'une lutte entre deux partis, la raison trouve un allié dans l'ardeur de sentiments qu'anime un tel homme" (La République, 440 ab, éd. GF, p. 193).

Entre la pulsion et la raison, entre l'âme subjuguée par le corps et l'Âme éprise des Idées, il y a le courage, le cœur, qui ne sait pas, mais qui veut et pressent confusément l'ordre du Bien.

Bref, au manichéisme simple que supposaient les doctrines religieuses, Platon substitue une analyse plus nuancée : nous verrons ultérieurement la confirmation cosmique et politique que le fondateur de la philosophie occidentale donne à cette conception "psychologique". Il reste que celle-ci – comme telle – implique une certaine stratégie morale… Laissé à lui-même, à supposer qu'il puisse en être ainsi (et, de toute évidence, Platon évoque cette éventualité), l'homme individuel a affaire à cette triplicité, il a à s'y reconnaître. La multiplicité admise pose des différences de fait, mais elle exige un ordre…

Cet ordre, toute la "morale" platonicienne le définit. L'image du Phèdre, la description de La République indiquent clairement que ce à quoi doit tendre l'individu, c'est à réaliser en-soi la bonne hiérarchie, à assurer le pouvoir du cocher, à faire que le désir se soumette au courage et celui-ci à la raison.

Il s'agit toujours de "libérer" la partie divine de l'âme : cette remontée purificatrice peut s'accomplir selon deux techniques : ou bien, par l'exercice intellectuel, la partie calculatrice se rend plus ferme et accroît son pouvoir en mettant, à leur niveau, les instances seconde et troisième, en réalisant pratiquement l'autorité que lui confère sa dignité ontologique ; ou bien jouant le jeu de "l'amour", elle s'active à mobiliser l'énergie du "bon cheval", celui que son impétueuse vertu dirige vers le Bien

François Châtelet, Platon, Idées-Nrf, 1967, p. 196-199

- sur la représentation de l'âme chez Platon : lire ici

Schopenhauer : le monde comme volonté et comme représentation

Schopenhauer : le monde comme volonté

et comme représentation

Arthur Schopenhauer

Le monde comme volonté et comme représentation,

1818/1819 (trad. fra., 1844)

Le Banquet, Platon

céramique grecque, 500-490 av. JC

le Banquet (l'amour)

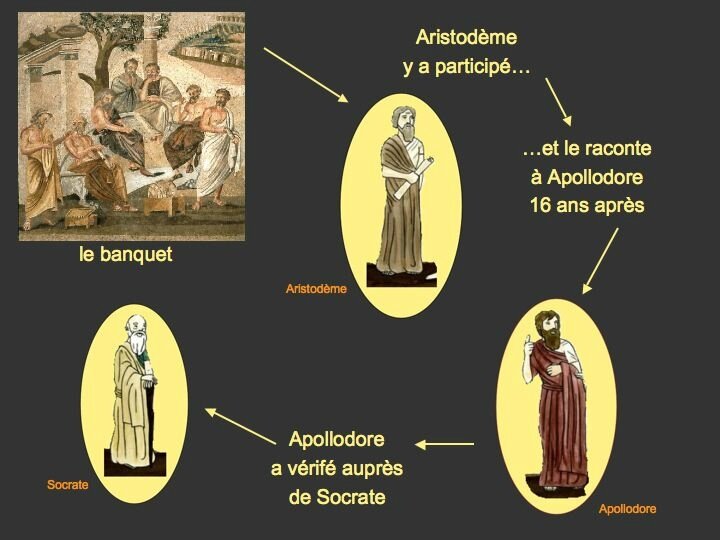

Le Banquet est quelquefois désigné sous le nom de Discours sur l'amour. C'est en effet une suite de discours qui furent censés tenus au banquet donné par le poète Agathon, quand il remporta le prix au concours de tragédie, avec son premier ouvrage (vers 416 av.).

Un ami d'Apollodore, disciple de Socrate, le prie de raconter ce qui s'était dit à ce banquet. Justement quelques jours auparavant un certain Glaucon lui avait déjà fait la même demande : il se trouvait donc bien préparé à faire le récit de cet entretien. Ce n'est pas qu'il eût pris part lui-même au banquet, lequel remontait à quelque seize années plus tôt ; mais il avait été renseigné par un disciple fidèle de Socrate, Aristodème, et, en questionnant Socrate lui-même sur certains détails, il s'était convaincu de la véracité et de l'exactitude du narrateur. Or voici ce que racontait Aristodème.

Émile Chambry (1964),

présentation de l'édition Garnier-Flammarion

(il existe une nouvelle traduction dans cette collection, 1998)

le dispositif de narration dans Le Banquet (Michel Renard)

_________________________

documents vidéos

_________________________

le Banquet, dialogue des disciples

On a souvent fait remarquer que Le Banquet est le dialogue des disciples : Apollodore et Aristodème, les deux narrateurs, l’un relatant le récit de l’autre, sont des disciples de Socrate, toujours à l’affût de ce qu’il dit ou fait, ou encore, amoureux de lui ; Phèdre, Pausanias, Eryximaque et Agathon peuvent être considérés comme des élèves des Sophistes, car Le Protagoras nous les fait voir appartenant au cortège des admirateurs d’Hippias ou de Prodicos (314e-316a), tandis que la plaisanterie de Socrate associe Agathon à Gorgias (Banquet, 198 c) ; Alcibiade, qui fait l’éloge de Socrate, raconte comment Socrate a refusé d’être l’amant éducateur qu’il lui demandait d’être pour lui, dans l’espoir qu’il lui enseignât tout ce qu’il savait, et il est peut-être ce mauvais disciple que bon nombre d’Athéniens reprochaient à Socrate d’avoir eu ; Socrate, enfin, fut à l’école de Diotime de Mantinée une prêtresse, une étrangère, une femme.

M.-F. Hazebroucq, "la leçon de Diotime"

Philosophie, Bulletin de Liaison, n° 2

CRDP, Académie de Versailles, mars 1993

_________________________

la mythologie dans Le Banquet

Alceste

Dans Le Banquet, elle apparaît au début : "Il est certain que les amants seuls savent mourir l'un pour l'autre, et je ne parle pas seulement des hommes, mais aussi des femmes. La fille de Pélias, Alceste, en fournit à la Grèce un exemple probant : seule elle consentit à mourir pour son époux, alors qu'il avait son père et sa mère, et son amour dépassa de si loin leur tendresse qu'elle les fit paraître étrangers à leur fils et qu'ils semblèrent n'être ses parents que de nom ; et sa conduite parut si belle non seulement aux hommes, mais encore aux dieux qu'elle lui valut une faveur bien rare. Parmi tant d'hommes, auteurs de belles actions, on compterait aisément ceux dont les dieux ont rappelé l'âme de l'Hadès [l'enfer] : ils rappelèrent pourtant celle d'Alceste par admiration pour son héroïsme : tant les dieux mêmes estiment le dévouement et la vertu qui viennent de l'amour !"

la mort d'Alceste, ou l'héroïsme de l'amour conjugal, Pierre Peyron (1785)

explication - Alceste, la plus belle fille de Pélias [celui qui envoya Jason à la conquête de la Toison d'Or], fut demandée en mariage par des rois et des princes. Finalement, elle épousa Admète. Ce dernier, roi de Phères, avait gagné sa main grâce à l'aide d'Apollon. Mais il oublia de rendre un sacrifice à Artémis, sœur d'Apollon. La déesse outragée punit cet oubli en envoyant des serpents dans sa chambre nuptiale.

Plusieurs versions de la suite de cette histoire existent. Toujours est-il qu'au moment de mourir, Admète obtint d'Artémis d'être sauvé si un membre de sa famille s'offrait volontairement à mourir à sa place. Son père et sa mère refusèrent en disant que la vie leur apportait encore beaucoup de joies et qu'il devait, quant lui, accepter son sort.

Alors, sans qu'on ne lui eut rien demandé, Alceste, par amour, avala du poison et son ombre descendit au Tartare.

Certains disent que Perséphone, pensant qu'il était injuste qu'une femme meure à la place de son mari, lui cria "Va-t'en, remonte vers la lumière !" D'autres racontent que Hadès en personne était venu chercher Admète, et qu'Alceste, alors que son mari s'enfuyait, s'offrit pour prendre sa place. C'est Héraklès qui sauva Alceste au terme d'un combat avec Hadès.

Héraklès luttant contre la mort pour sauver Alceste, par Leighton (1871)

(à suivre...)

Tocqueville, les croyances dogmatiques

Bac 2015, série L

"Les croyances dogmatiques sont plus ou moins nombreuses, suivant les temps. Elles naissent de différentes manières et peuvent changer de forme et d’objet ; mais on ne saurait faire qu’il n’y ait pas de croyances dogmatiques, c’est-à-dire d’opinions que les hommes reçoivent de confiance et sans les discuter. Si chacun entreprenait lui-même de former toutes ses opinions et de poursuivre isolément la vérité dans des chemins frayés par lui seul, il n’est pas probable qu’un grand nombre d’hommes dût jamais se réunir dans aucune croyance commune. Or, il est facile de voir qu’il n’y a pas de société qui puisse prospérer sans croyances semblables, ou plutôt il n’y en a point qui subsistent ainsi ; car, sans idées communes, il n’y a pas d’action commune, et, sans action commune, il existe encore des hommes, mais non un corps social. Pour qu’il y ait société, et, à plus forte raison, pour que cette société prospère, il faut donc que tous les esprits des citoyens soient toujours rassemblés et tenus ensemble par quelques idées principales ; et cela ne saurait être, à moins que chacun d’eux ne vienne quelquefois puiser ses opinions à une même source et ne consente à recevoir un certain nombre de croyances toutes faites. Si je considère maintenant l’homme à part, je trouve que les croyances dogmatiques ne lui sont pas moins indispensables pour vivre seul que pour agir en commun avec ses semblables".

TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique (1840).

Spinoza, Dans un État démocratique

Bac 2015, série ES

"Dans un État démocratique, des ordres absurdes ne sont guère à craindre, car il est presque impossible que la majorité d’une grande assemblée se mette d’accord sur une seule et même absurdité. Cela est peu à craindre, également, à raison du fondement et de la fin de la démocratie, qui n’est autre que de soustraire les hommes à la domination absurde de l’appétit et à les maintenir, autant qu’il est possible, dans les limites de la raison, pour qu’ils vivent dans la concorde et dans la paix. Ôté ce fondement, tout l’édifice s’écroule aisément. Au seul souverain, donc, il appartient d’y pourvoir ; aux sujets, il appartient d’exécuter ses commandements et de ne reconnaître comme droit que ce que le souverain déclare être le droit. Peut-être pensera-t-on que, par ce principe, nous faisons des sujets des esclaves ; on pense en effet que l’esclave est celui qui agit par commandement et l’homme libre celui qui agit selon son caprice. Cela cependant n’est pas absolument vrai ; car en réalité, celui qui est captif de son plaisir, incapable de voir et de faire ce qui lui est utile, est le plus grand des esclaves, et seul est libre celui qui vit, de toute son âme, sous la seule conduite de la raison".

SPINOZA, Traité théologico-politique (1670)

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F9%2F3%2F93349.jpg)